Authored by 円原一夫

この文章は2024年の末に、様々な選挙が集中して人々が(選挙はもとより)選挙の分析に燃えていた頃に書かれた。

衆議院議員選挙、米国大統領選挙、兵庫県知事選挙が終わり、あとはお定まりの選挙分析の時間だ。もう今年も終わりだぜ。こんなことに意味なんかあるのだろうか。きっと意味なんか、ない。何の生産性もないぞ、こんなことに。

なぜ勝ったか、なぜ負けたか。トレンドは、有権者が収入、資産で分断され、あるいは中流階級の没落が加速したからという情況を確認した後で、被選挙人がその過程で生じる恐怖を慰撫できたか、慰撫できなかったか、そのような恐怖を持つ人々に向けて正しいトピックを提起できたか、あるいは、偽の希望をぶら下げて有権者を騙したか、はたまた、有権者が飢餓の予感から知能が劣化してしまったのを利用したか。そんな話を進めるような「分析」でございます。こんな最低の分析には、何の未練もない。

そして、まさに、それ。分析を無意味するところに「現代民主主義」の強さ──吐き気を催させる邪悪の根源がある。端的に言えば、民主主義とはギャンブルであり、ギャンブルの分析は、フルで見られるのはAbemaだけだからだ。パチフェッショナルだ。パチフェッショナルがお笑い芸人の『チャンスの時間』なのは、パチンコがギャンブルで、登場する芸人の「分析」が無意味で、馬鹿馬鹿しく、笑えるからだ。

既述の選挙の共通点として、その投票者数が多いということがある。ぼくはふざけているのだろうか。ぼくはふざけていない。どの選挙も、確かに、膨大な人数じゃあないかよ。2024年の衆議院選挙が1億人くらい、米国大統領選挙が1億6千万人くらい、兵庫県知事選挙が440万人とか450万人くらい。本当に膨大な数だろがよ。

しかし、ふざけていないと言うためには、「膨大だ」という評価を、どのように下しているのか、そのことを明らかにしないといけないだろう。例えば兵庫県知事選挙の有権者数は衆議院議員選挙のそれよりも少なく、衆議院議員選挙の有権者数は米国大統領選挙のそれよりも少ない。つまり膨大ではない。あるいは地球連邦政府の選挙が実施されるべきだと主張するならば、当然、米国大統領選挙は有権者数が(質と量において)少ない、少なすぎると言うべきだろう。

ここでぼくが投票者数が「多い」というのは、例えば田舎にある自分の家から東京に出た時の「多い」、あるいは職場に行き、自分が働いているフロア以外のフロアで降りていくエレベーターで乗り合わせる人の数が「多い」という時と同じである。

連中のことを、ぼくは何も知らない。

領域国民国家で行われる選挙一般にもまた、同じことが言えるだろう。投票に行く連中と、投票の結果実現された政策で影響を受ける連中のことを、ぼくは何も知らない。そいつらが何を考えているのかも、どんな暮らしをしているのかも、何を怖がり、何に賭けて、何に絶望しているのかも──知らない。なのに、どうして「まともな投票」なんかできるっていうんだ?

いや、ちがうな。そもそも「まともな投票」ってなんだ? 自分にとって得な候補に入れる? みんなにとっていい社会を作る候補に入れる? そんなもん、わかるわけがないだろ。政治家だって、自分の言ってることの八割くらいは自分でも信じていないし、残りの二割も誰かから借りてきたセリフだ。

その借り物の言葉と、こっちの借り物の知識と、どうにか折り合いをつけて、一票を投げる。しかも、そもそも「一票」ってなんだ。あまりにも軽すぎる。どこに飛んでいくのかもわからない。砂漠に落とされた紙切れが、嵐の中でどこかに消えるようなもんだ。

自分の利害がわからない。

例えば、あなたが中堅企業のサラリーマンであるなら、その労働者としての立場からすれば、労働環境の改善や賃金上昇、雇用の安定を掲げる社会民主主義的な政治家に投票するのが「賢い判断」だとされるかもしれない(しかし誰に)。

だが、あなたの将来の年金はGPIFによって運用されている。GPIFが買っているのは国内外の債券であり、国内外の株式である。NISA口座くらいは持っているかもしれないし、会社の持株会にも加入しているかもしれない。

そうだとすれば、どうだ? 国家に求めるべきなのは緊縮財政ではないか? 債券の価格を上げ、株価を維持し、為替を安定させてくれる政府の方が、「投資家」としては望ましいのではないか?

つまり、あなたは「労働者」であると同時に「資本の受益者」でもある。どちらの利害が本当の自分なのかはわからないし、問いそのものがナンセンスかもしれない。

このねじれを解消する術はない。というより、現代社会の設計そのものが、このような“利害の錯綜”を前提にしている。

自分の利害すら明確にできない人間たちが、他者の利害や社会全体の設計について、どうして判断ができるだろうか?

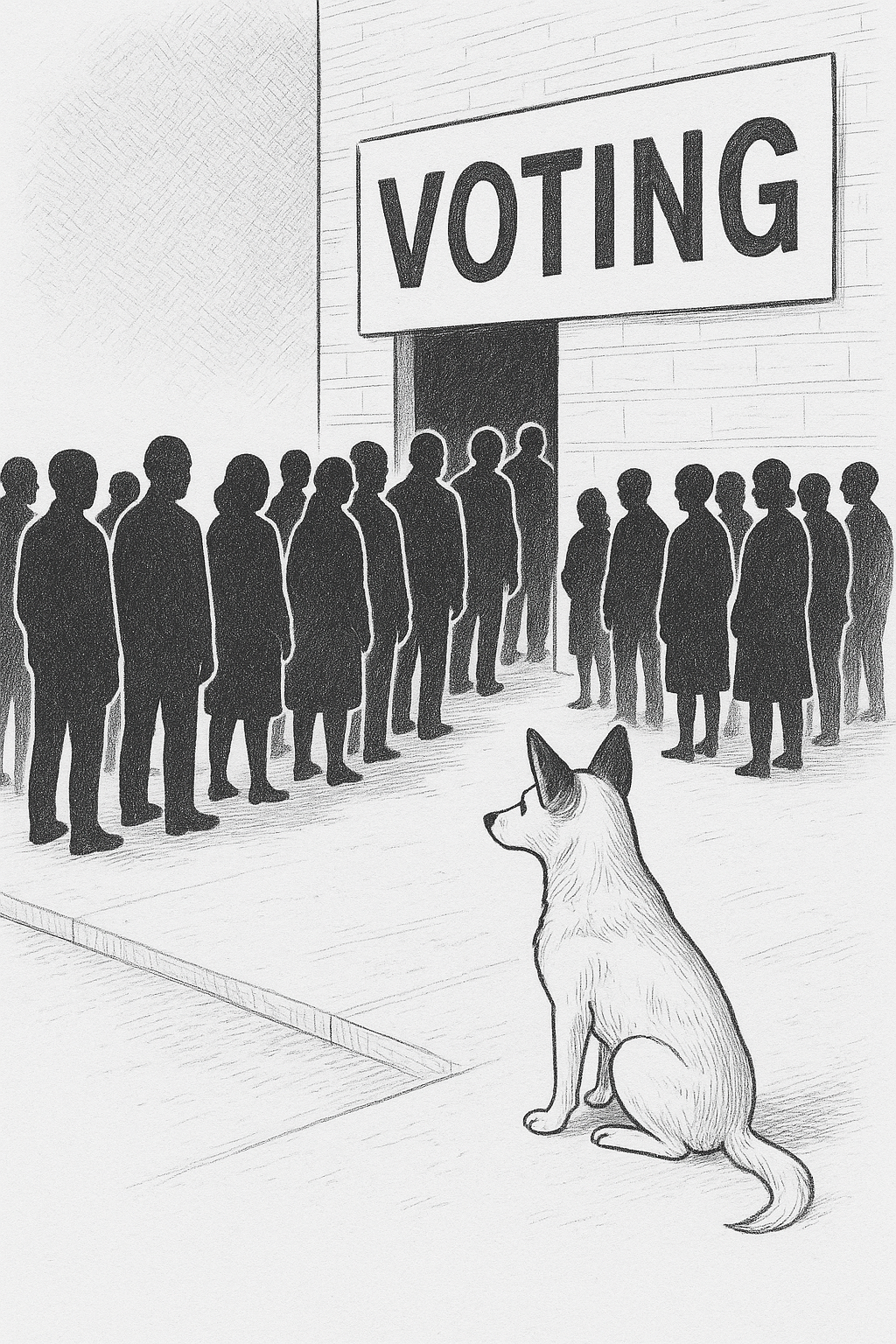

しかし、判断は求められる。投票日にはやってくる。通知が届く。投票所が開く。仕事を終えて、あるいは休日の時間を使って、あなたの“意思”を表明してください、という顔をして、制度がそこに口を開けて待っている。

おかしな話だ。意思など、どこにもない。自分のことすらわからないのに、ましてや社会の未来なんてわかるはずもない。だが、制度はそんなことに頓着しない。

制度は「あなたは意思を持っている」ことを前提に、こちらに語りかけてくる。「あなたの一票が社会を変えるかもしれない」などと。

これはもはや脅迫だ。あなたが意思決定に加わらなかったことで生じた結果について、あなたにも責任がありますよ、と。投票しようが、しまいが、どちらにしても責任を背負わされる。「市民である」ということは、この永久的な脅しを呑み込むことに他ならない。

しかも、その脅しは極めて滑稽なものだ。誰一人として正しく選べない、選ぶべきものの正体すら誰にもわからない、そんな“ゲーム”に参加しておきながら、その結果について「お前も同罪だ」と言われる。これは制度が編み出した、最も巧妙な責任の配分装置ではないか?

そして、こんなことを「分析」することに、何か生産性があるのだろうか?

あるとすれば、せいぜい「意味があるふり」をして、我々が賢かったり、賢くなかったり、ポピュリストに騙されたり、肉屋に投票する豚だったりすると言い立てて金を稼ぐ、売文屋どもに新しいネタを与えてやるくらいのものだろう。

「民意はどこへ向かっているのか」などという記事タイトルとともに、したり顔の社会設計主義者たちが現れ、政策のミスマッチやら、教育の問題やら、世代間の分断やら、もっともらしいことを言う。だが、それはすべて後から貼り付けられたラベルに過ぎない。理由のない乱数に、意味のある形を無理に与えようとする作業――いわば、意味の発掘ショーである。

分析は、もはや理解を目指すのではなく、理解したふりの形式で、制度の顔色を保つために行われている。制度が壊れていないことにするための分析。民主主義がまだ機能しているように見せるための演技。

そして、その演技のための照明と脚本と舞台装置を担うのが、言葉を売る者たちだ。

だからどうした、という話だ。もう知ってた。そうだ、あなた方は知ってた。そしてそれが無意味なこと、さらに言えばよくないことだと知りながらやってしまうのが、依存症の症候なのだから。

あなたの重篤な民主主義依存症……。