Authored by 円原一夫

1

自己批判という言葉がかつてあった。日本の左翼は、その言葉を信じていた。だがそれはいつしか内ゲバと粛清へと変わり、外へ向かうはずの力を内側で燃やし尽くした。そして彼らは、敗北し、分裂し、瓦解し、その言葉も思想も、忘れ去られた。かつての左翼は環境運動などに亡命し、マルクスはエコロジーの文脈で語られることで、どうにか書店に平積みされている。

自己批判が無意味だったのか。いや、むしろ──足りなかったのかもしれないとしたら、どうだろう? もしその刃を、もっと深く突き立てていたらどうか。組織でも路線でもなく、自分たちが当たり前のように依存していた、文明そのものに対して。産業、進歩、成長、人間中心主義という幻想。

それを本当に行おうとして、文明を“誤り”と呼び、それごと終わらせようとする者たちがいる。

Deep Green Resistance――。

彼らは、もちろんアメリカの運動体なので、自己批判とは言わずに、根源的な自己批判を実行している。

実に、不気味な連中だ。文明の崩壊を望んでいる。もしそれが起きれば、私も、あなたも、AIもスマートフォンも使えなくなる。だが、だからこそ、私たちが無力なのだとしたら? 労働組合が経営者に恐れられるのは、ストライキができるからだ。医療・介護の労働者がなめられているのは、ストライキができないからだ。

では、もっと根源的になめられているとしたら? 文明そのものに、「お前らにはストライキなんかできない」と、そう思われているとしたら?

クーラーが欲しいから。洗濯機が欲しいから。スマートフォンも、車も、インターネットも。それが欲しいから、文明には逆らえない。だから何も壊せない。だから、なめられている。誰がこの文明の経営者なのか──それは今、私は言わない。それを考えるのはまた別の人間だ。私はただ、こう言っておく。

Deep Green Resistanceを見てみろ。

自己批判を本当に徹底するとはどういうことか。文明にストライキするとは、どういうことか。

言うなれば、この文章は自己批判ということの、論理的徹底の、一つの帰結のサンプルの分析とその結果である。

2

今日、環境運動は数多くある。ペンキを美術館に投げつける者。街を封鎖し、政府に気候政策を迫る者。グレタ・トゥーンベリのように、世界中でメッセージを発信する者。

だが、それらの運動が注目されるようになる以前、2011年にすでに、より過激で、より静かな運動体がいた。

Deep Green Resistance(DGR)。公式ホームページ

地球を守るために文明を終わらせようとする運動体である。

産業文明そのものを終わらせること──それが彼らの目標である。

DGRの公式サイトには、さまざまな表向きの活動が紹介されている。オンラインや対面での講座、環境保護キャンペーン、フェミニズムやエコ哲学の理論構築、地域生態系の学習支援。

「抵抗の文化」を育てる活動としては、ごく常識的な範囲にも見える。

YouTubeチャンネルの登録を促し、メーリングリストを配信し、著作の図書館への推薦を呼びかける。販売しているTシャツやパーカーは意外に可愛らしい。

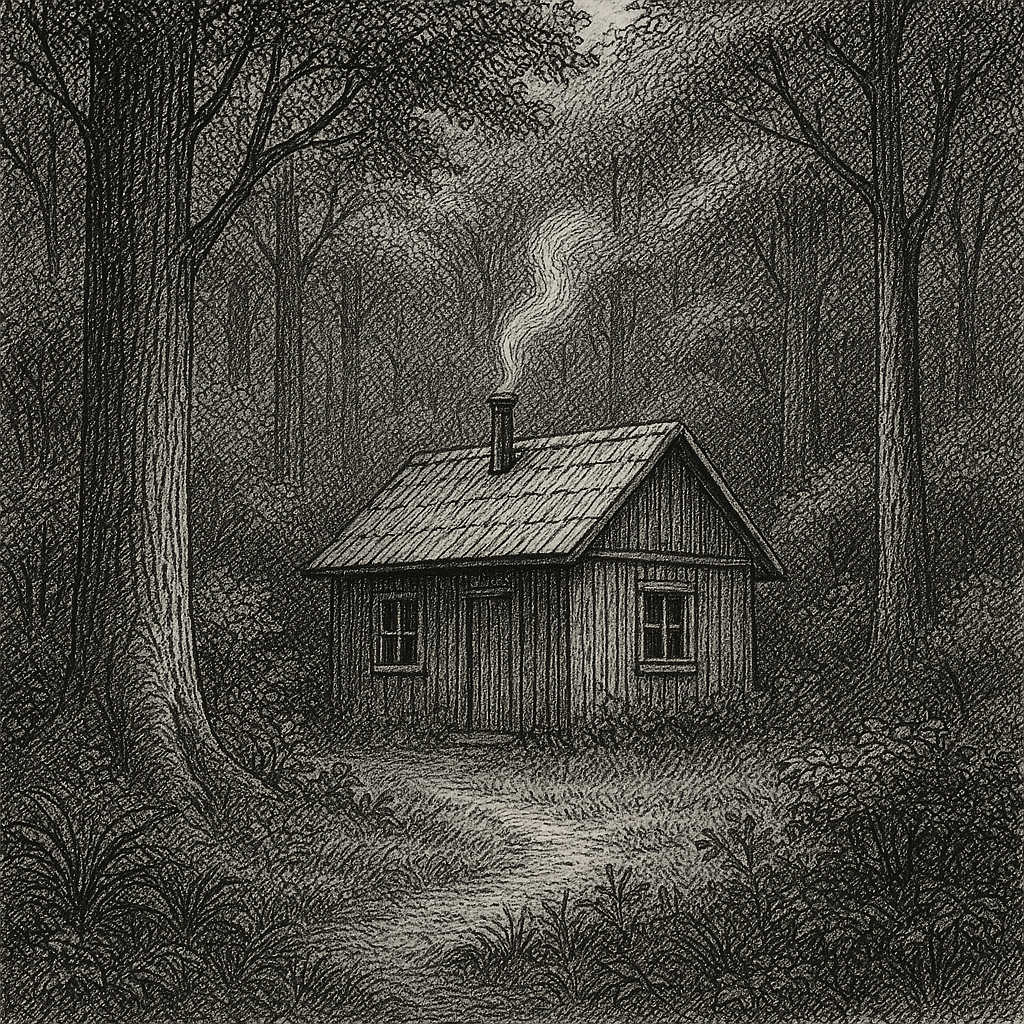

年次カンファレンス(Annual Conference)は、公式ホームページのポスターによると戦略や思想を語り合い、焚き火を囲んで詩を朗読するとのことである。自然の中で暮らしを語り直す、どこか牧歌的な空気すらただよう。そして、自らの思想書を“other radical titles”と呼び、図書館や書店に置かせようとする。自分たちの思想を公共空間に浸透させようとする。

だが、同じ公式サイトに、別の層がある。

DGRは明言する。「抵抗運動の各部門は連携しなければならない」と。

“The different branches of a resistance movement must work in tandem: the aboveground and belowground, the militants and the nonviolent, the frontline activists and the cultural workers.”

—— Deep Green Resistance, About Us

地上と地下、武闘派と非暴力、前線の活動家と文化的労働者。

それらは分断されるべきではない。すべてが連動してこそ、抵抗運動は成り立つ。

さらにDGRニュースサービスには、「Underground Action Calendar」という特異なページが存在する(DGR News Service)。

そこでは、世界各地で行われた環境インフラへのサボタージュ行動が記録されている。GMO作物の破壊、パイプライン、変電所、送電網への攻撃など。

DGR本体は「これらを必ずしも支持するものではない」と記すが、同時にこう書いている。

“The Underground Action Calendar exists to publicize and normalize the use of militant and underground tactics in the fight for justice and sustainability.”

訳するとすれば、こうである。

The Underground Action Calendar exists to

「地下アクション・カレンダーは、~するために存在している」

publicize

「 公にする、広く伝える」

and normalize

「正常なものと見なす、一般化する、日常化する」

the use of militant and underground tactics

「戦闘的(militant)かつ地下的(underground)な戦術の使用」

in the fight for justice and sustainability

「正義と持続可能性のための闘争において」

すなわち、“正義と持続可能性のために、戦闘的で地下的な戦術を公開し、正当化する”。

以上は、Deep Green Resistanceという運動体の思想的な二重構造=地上と地下の戦略的分業を物語っている。

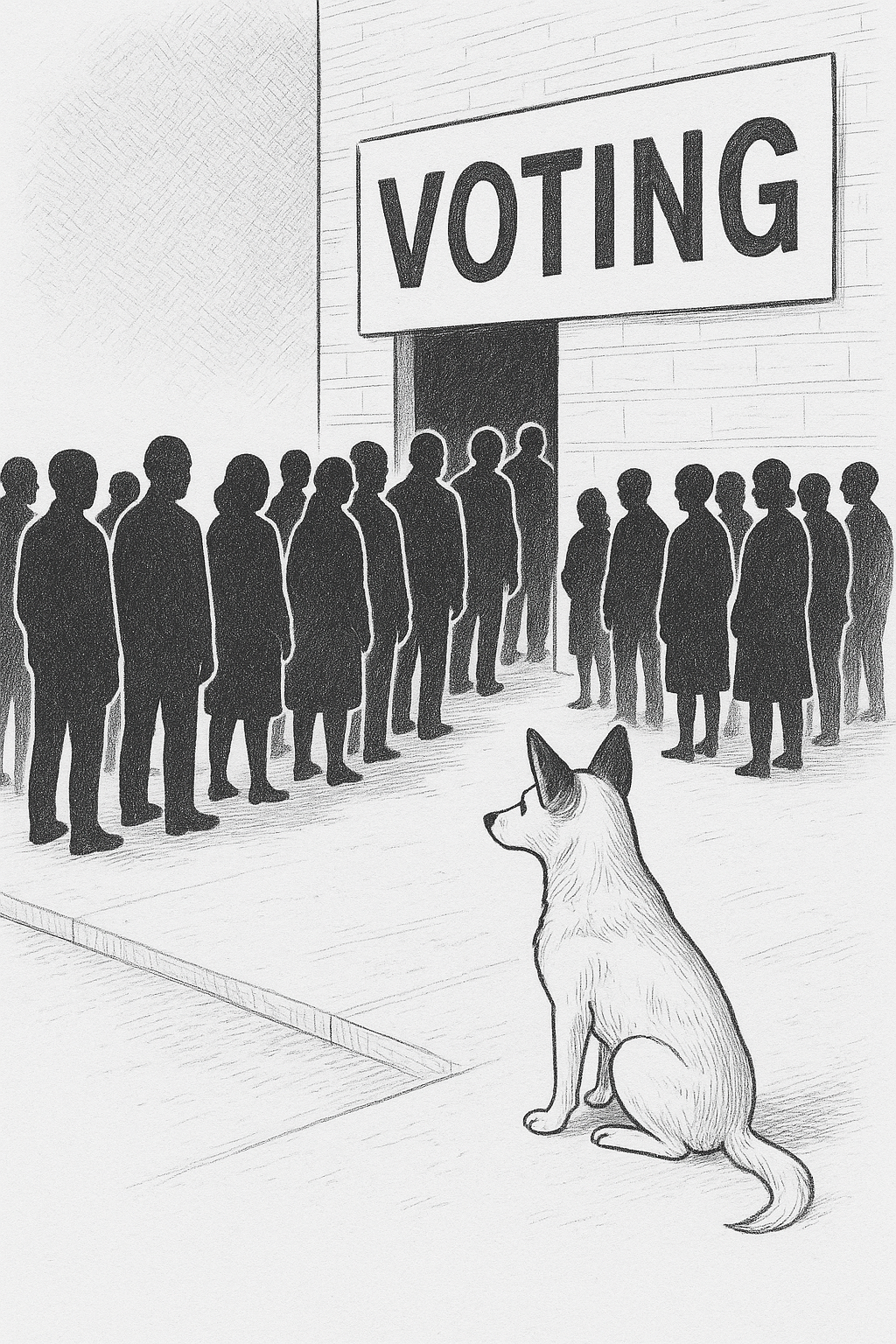

地上活動(aboveground)と地下活動(underground)という“二重戦略”。

地上では教育や啓発を行い、地下では直接行動や破壊活動を担う。

DGRはこの区分を明確に意識しており、FAQページでは次のように説明されている:

“In DGR we use these terms to distinguish between different parts of a movement. ‘Aboveground’ refers to those parts of a resistance movement which work in the open and operate more-or-less within the boundaries of the laws of the state. This means that aboveground activism and resistance is usually limited to nonviolence. DGR is an aboveground organization; we are public and don’t try to hide who we are or what we desire, because openness and broad membership is what makes aboveground organizations effective.”

— Deep Green Resistance, FAQ

すなわち、DGR自身はあくまで“地上の非暴力的な公開組織”であることを繰り返し強調している。

しかしその一方で、地下活動とは何かについても、明瞭に定義している:

“‘Underground’ or ‘belowground’ refers to those parts of a resistance movement which operate in secret… Generally, these groups use more militant or violent tactics like property destruction and sabotage to achieve their goals.”

— 同上

DGRはこうした地下組織に関わらないと明言しつつ、その存在と機能を否定していない。

“DGR is strictly an aboveground organization. We will not answer questions regarding anyone’s personal desire to be in or form an underground… We do this for the security of everyone involved with Deep Green Resistance.”

— 同上

すなわち、違法行為を推奨しないとしつつも、「誰かがやらねばならない」と黙示する。

Underground Action Calendarまで用意して、それを「日常の抵抗戦術」として記録・共有している。

これはもはや否定ではなく、別の形式による肯定と見るべきだろう。

地上の活動だけでは足りないという認識。誰かが、インフラを、構造を、文化を破壊しなければならないという認識。そこにあるのは、文明の自壊を志向するほどの自己批判である。

その深さは、ある一節に凝縮されている。

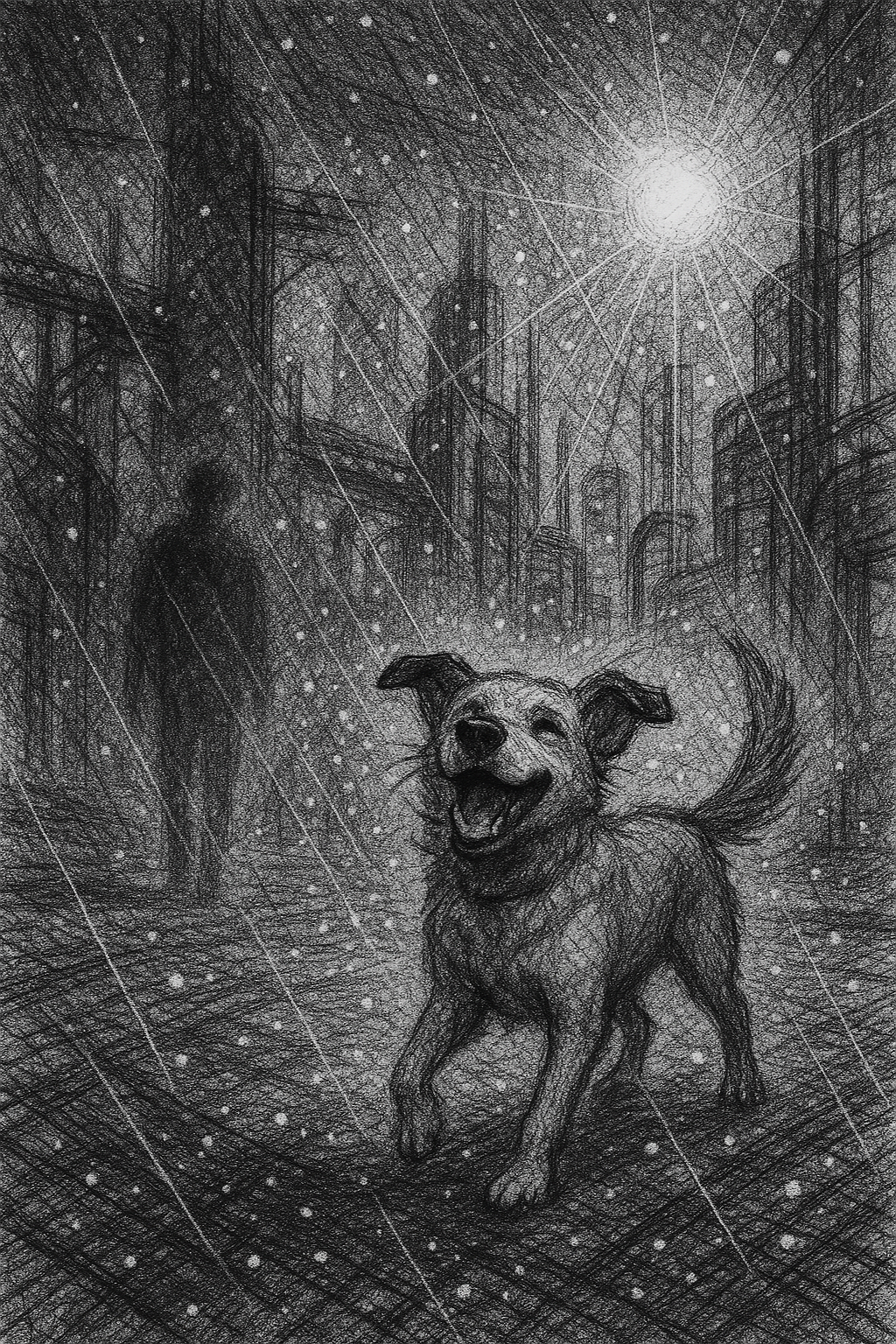

“The authors of this book are not blithely asking who will die.

In at least one of our cases, the answer is ‘I will.’

I have Crohn’s disease, and I am reliant for my life on high tech medicines.

Without these medicines, I will die.

But my individual life is not what matters.

The survival of the planet is more important than the life of any single human being, including my own.”

— Deep Green Resistance, FAQs

クローン病という、現代医療に支えられて生きている人間が、それでも文明の崩壊を肯定する。

「自分の命が絶たれる未来を予測しつつ、なお文明の終焉を求める」

もちろん、著者が実際にクローン病であるかどうか、文明が崩壊したときに本当に命を差し出すのか──それは検証のしようがない。だが重要なのは、「文明を崩壊させろと言うが病気の人はどうするのか?」という問いに、こう答える世界観があるという事実だ。

3

DGRが共有しているこのような世界観は、どのような内的構造に支えられているのだろうか?

その鍵となるのが、DGRの共同創設者Derrick Jensenによる著書『Endgame, Volume I: The Problem of Civilization』(2006)に提示された「20の前提(20 Premises)」である。

1|文明は持続可能ではなく、暴力に依存している

“Civilization is not and can never be sustainable.”

— Premise One

出典:DGR Seattle支部、著者公式サイト

第一の前提でJensenは断言する。文明は持続可能ではない。文明は、自然資源を消費し、環境を破壊し、他の文化を侵略することによってしか存続できないとされる。

“Our way of living—industrial civilization—is based on, requires, and would collapse very quickly without persistent and widespread violence.”

— Premise Three

現代の生活そのものが、暴力に依存しているという主張。これは直接的な戦争に限らない。資源の採掘、水の汚染、動物の絶滅、植民地主義、気候崩壊。これらすべてが、見えづらい形で日常に組み込まれている。

2|この文明は変わらない。ならば止めるしかない

“This culture will not undergo any sort of voluntary transformation to a sane and sustainable way of living.”

— Premise Six

この文明は、自発的に正気や持続可能性の方向へ進まない。小手先のエコ活動や政策修正では、システム全体の暴力性は残り続ける。

“The longer we wait for civilization to crash—or the longer we wait before we ourselves bring it down—the messier will be the crash…”

— Premise Seven

だから彼らは語る。待つのではなく、終わらせた方が傷が浅くて済む。これが、DGRの思想の根幹にあるロジックだ。

3|「愛」があるなら、破壊を否定しない

“Love does not imply pacifism.”

— Premise Fifteen

愛は非暴力を意味しない。むしろ、真に愛しているなら、破壊という選択肢をも取らねばならない時がある。この前提は、従来の倫理体系を反転させる。

「優しさ」や「平和」といった語が、本当に守るべきものを守っていないとき、その語の意味そのものが、疑われるべきだと彼らは言う。

『Endgame』の20の前提は、単なる問題提起ではない。

それは、“人類が常識としてきたものすべて”を再審査させるための爆薬である。

- 文明は善なのか?

- 進歩は進歩なのか?

- 成長は誰のためなのか?

- 自然は、誰かに従属すべき存在なのか?

DGRの思想はここから始まり、現実の行動(教育、地下戦略、サボタージュの肯定)へと展開していく。

彼らの自己批判は、もはや自分たちの組織や文化を対象にするものではない。文明という“全体”に向けられた、徹底的な否定の形式である。彼らは、産業文明に対する不満を言っているのではない。それを支える世界観そのものに対して、“やめよう”と言っている。暴力の連鎖、依存の連鎖、そして希望の連鎖すらも、断ち切ろうとしている。

これが徹底的された自己批判が到達した、冷静な絶望である。

4

以上が、文明の自壊を志向するほどの自己批判のロジックである。私たちはそれを、DGRというサンプルを通して確認した。

彼らのロジックは、よくできている。

しかし反論は簡単なはずだ。

人類は進歩している。テクノロジーの発展で、病気も減った。

生活は豊かになり、寿命も延びている。産業革命からの数百年で、私たちは世界を変え、自然を克服し、より自由で、より素晴らしい社会を築いてきた。

過ちもあるが、それでも前に進んでいる。まだ道半ばだが、少しずつ良くなっている。──そう言えばいいだけの話だ。

だが、それが私には、どうにも言えない。喉まで出かかったその言葉が、なぜか口をついて出てこない。

ちょうど、純粋な革命主体を求めて物理的な暴力すら用いた自己批判を続ける同志に、何も言えなかった左翼の活動家たちのようなものであるか?

純粋さに棹さす言葉が出てこない。

それでもあえて、反論してみせようか? 左翼の小グループの活動家の一人ではなく、文明が自己批判を要求されているのだから。私が庇ってやるべきではないか?

こんな反論はどうだ?

希望がある。計画がある。

国連は、2030年までに貧困と飢餓をゼロにすると決めた。気候変動も、生物多様性の崩壊も、ジェンダー不平等も、克服する予定だ。

もちろん今は少し遅れている。貧困は増え、飢餓は広がり、気温は上昇し続けている。だが、それはただの一時的な乱れにすぎない。むしろそれは、計画の柔軟性と人類の挑戦心を示している。

我々はどんな困難にも打ち勝てる。

国連には、世界中の優秀な頭脳が集まっている。わが国も、多額の資金を拠出しているではないか。彼らが、ちゃんと考えてくれている。そうに違いない。そうでなければ、何故、金を出す必要がある?

データが遅れているだけで、現実はきっともっと良くなっている。

それに、私たちにはテクノロジーがある。ドローンで植林し、AIが配給を管理し、再生可能エネルギーが世界を救う。

すべてはうまくいく。

明日は今日よりも、絶対に良い。SNSで誰かがそう言っていた。結構なことじゃないか。

Good luck、人類。未来には希望しかない。おめでとう。